发布日期:2023-03-12 12:10 浏览次数:

本标准规定了消费品安全危害识别的危害源分类、危害源识别的流程。

本标准适用于对消费品设计、生产、使用阶段影响消费者人身健康安全和财产(物品)损失的危害进行识别。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28803-2012 消费品安全风险管理导则

GB/T 28803-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 28803-2012中的一些术语和定义。

3.1

消费品 consumer product

为了但不限于个人使用而设计、生产的产品,包括产品的组件、零部件、配件、包装和使用说明。 [GB/T 35246-2017,定义3.1]

3.2

消费品安全 consumer product safety

消费品免除了不可接受风险的状态。

[GB/T 28803-2012,定义3.4]

3.3

危害(源)hazard

可能导致伤害的潜在根源。

[GB/T 22760-2020,定义2.3]

3.4

危害识别 hazard identification

发现、列举和描述风险要素的过程。

注1:改写GB/T 23694-2009,定义3.3.3。

注2:要素可以包括来源或危险(源)、事件、后果和概率。

注3:危害识别也可以反映出利益相关者关注的问题。

[GB/T 28803-2012,定义3.7]

按照危害特征属性来分,危害可分为物理危害、化学危害和生物危害,参见GB/T 28803-2012。

由于消费品中生物危害极少,本标准仅对消费品中的物理危害和化学危害识别进行规范。

5.1 概述

消费品危害识别流程根据伤害是否已发生,一般分为原因-结果法、结果-原因法两类。

5.2 原因-结果

5.2.1 概述

基于原因-结果的消费品危害识别方法,主要适用于生产企业在消费品设计、生产和使用阶段。

5.2.2 物理危害识别流程

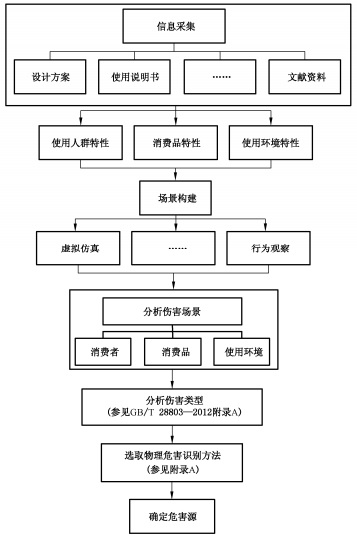

该识别流程主要包括:信息采集、特性分析、伤害场景构建、分析伤害场景、分析伤害类型、选取危害识别方法、确定危害源等几个步骤(详见图1),具体分析如下:

a) 信息采集:数据采集资料可涵盖如下方面:产品设计方案、使用说明书、结构设计说明、相关测试数据、类似用途产品的历史伤害资料、文献资料等。

b) 特性分析:具体应包含但不限于如下内容:

——使用人群特性分析:使用人群性别、年龄、健康状况、受教育程度等;

——消费品特性分析:消费品结构、用途、使用方式、使用范围等;

——使用环境特性分析:正常使用环境、高温、高湿、噪声、辐射、高压、静电等。

c) 场景构建:通过虚拟仿真、行为观察等方法模拟消费者在不同使用环境下使用某种消费品导致不同伤害发生的场景。

d) 分析伤害场景:对伤害场景中涉及的“消费者一产品一环境”关联关系进行致害机理分析,并分析在特定伤害场景下,由于使用产品可能导致何种伤害后果。

e) 分析伤害类型:根据以上分析,推知特定伤害场景下,可能导致的伤害类型,伤害分类参见GB/T 28803-2012附录A。

f) 选取危害识别方法:基于原因-结果法的物理危害识别方法参见附录A。可选定一种识别方法,并按照相应的步骤开展物理危害识别。

g) 确定危害源:根据以上分析,推知导致伤害的危害源。

图1 原因-结果法中物理危害识别流程图

5.2.3 化学危害识别流程

对于尚未有伤害事件发生的消费品而言,化学危害的识别流程如下(详见图2):

a) 采集有关产品原材料构成、产品设计方案、使用说明、相关测试数据、类似用途产品的历史伤害资料、文献资料等;

b) 获取产品物料清单(BOM)和物质清单(BOS),详细了解构成产品的化学物质种类;

c) 场景构建:通过虚拟仿真、行为观察等方法模拟消费者在不同使用环境下使用某种消费品导致不同伤害发生的场景;

d) 分析伤害场景:详细了解上述化学物质与人体健康相关的毒理学信息,包括并不限于以下息:急性毒性、皮肤腐蚀/刺激性、严重眼损伤/眼刺激、呼吸或皮肤致敏、致突变性、致癌性、生殖和发育毒性、神经毒性、免疫毒性、特异性靶器官毒性。获取上述信息的方式包括并不限于以下方式:化学物质安全资料表(SDS)、各种官方及权威学术组织的数据库、科学文献、毒理学实验等;

e) 初步定性判断物质的可触及性;

f) 根据附录B中的方法,运用试验等手段,识别化学危害。

以上为标准部分内容,如需看标准全文,请到相关授权网站购买标准正版。